Pour une mise en contexte par rapport à l’histoire franco-américaine, consultez mon billet détaillant les grandes lignes de ce passé ou encore mon survol du parcours politique des « Francos ». Mon dernier billet présente l’idéologie de survivance dans les grands centres franco-américains suite à la Deuxième Guerre mondiale.

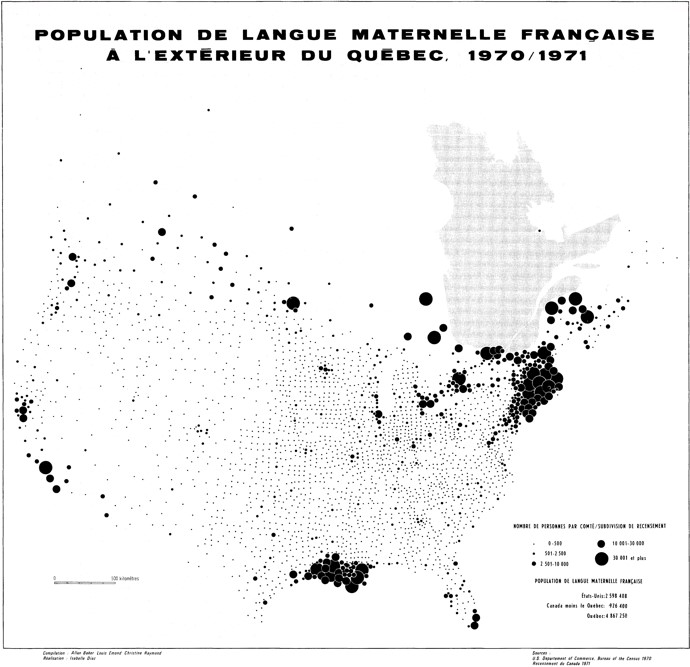

On ne saurait exagérer la complexité et la diversité du monde francophone nord-américain, qui semble échapper à tout dénominateur commun. Outre le Québec, pensons aux différentes Acadies, dont celles des Maritimes et de la Louisiane; aux communautés canadiennes-françaises de l’Ontario et de l’Ouest canadien; aux gens venant directement de France et aux communautés issues d’une nouvelle immigration internationale, de l’Afrique par exemple; aux familles haïtiennes établies au Canada et aux États-Unis—on pourrait continuer longuement.

Les rapports entre ces différents groupes compliquent le portrait qu’on pourrait en faire. Remarquons entre autres des rapports inégaux issus de conditions économiques et politiques divergentes, puis les défis liés à la dispersion de ces groupes parfois sur de vastes territoires. Le Québec, grand pôle de la francophonie nord-américaine, détient des ressources et une influence que convoitent les communautés minoritaires, celles-ci ne bénéficiant d’un accès privilégié à un appareil étatique. Ajoutons aussi le problème de la méconnaissance. Ces communautés sont souvent isolées les unes des autres, ce qui n’est en rien étonnant, compte tenu non seulement de la géographie mais de leurs intérêts distincts; rares sont les structures qui assurent une communication continue et qui nourrissent un rapport d’estime.

Le rapport entre le Québec et le monde franco-américain est particulièrement asymétrique. Ce n’est rien de nouveau. À la fin du dix-neuvième siècle, on pouvait toujours s’imaginer un seul peuple canadien-français que la frontière politique séparait artificiellement—une identité culturelle transnationale mais commune. Les familles canadiennes-françaises s’implantaient alors dans les centres de l’État de New York et de la Nouvelle-Angleterre et fondaient des institutions visant à reproduire leur vécu dans la terre d’origine. Tôt, les premières fractures, produites par différents contextes culturels et politiques, se creusèrent de sorte à tracer deux expériences bien distinctes, effectivement démarquées par la frontière. Si, de part et d’autre, on a continué un certain temps à se dire Canadiens français, de puissantes forces centrifuges leur donnèrent des trajectoires divergentes. Des observateurs québécois n’ont pas tardé à commenter cette distance.

J’expliquais récemment dans un compte rendu de Mille après mille, de Pierre Lavoie, publié dans Les Cahiers de lecture de l’Action nationale :

Depuis plus de cent cinquante ans, les communautés de la Franco-Amérique semblent se trouver sur un perpétuel point de rupture par rapport au Québec. Pensons aux crises religieuses qui ont scellé le destin des francophones catholiques aux États-Unis; à la question de la conscription militaire, vécue de manière différente de part et d’autre de la frontière; à la fin des circuits familiaux transfrontaliers; et à l’anglicisation des « Francos » depuis la Deuxième Guerre mondiale. À quelques années d’intervalle, et ce depuis la Révolution tranquille, les médias québécois nous annoncent régulièrement la fin imminente du rêve franco-américain—le rêve de Ferdinand Gagnon. L’impression d’une rupture qui n’est jamais achevée est en fait l’expression du rapport ambigu des Québécoises et des Québécois aux gens d’héritage français hors de la province.

Comme pour cimenter le rapport entre le néonationalisme québécois et cette distanciation culturelle, moins de deux semaines après l’élection de Jean Lesage, en 1960, la chronique d’actualités franco-américaines de La Presse paraissait pour la dernière fois. En fait, l’effritement des rapports familiaux et des circuits culturels transfrontaliers se produisait depuis longtemps, à cette date. La disparition de telles chroniques—remplacées par des reportages occasionnels douteux—a ajouté à la mécompréhension du fait franco-américain. Depuis soixante ans, la presse québécoise insiste sur les différents destins du Québec et des autres francophonies nord-américaines, ce qui, loin de nourrir une connaissance réciproque et un rapprochement, a eu pour effet d’amplifier la distance entre les groupes d’héritage français de part et d’autre de la frontière.[1]

À partir de 1960, les journalistes et les chroniqueurs qui réfléchissent à l’avenir du français en Amérique ont trouvé un terrain fertile dans l’État de New York et en Nouvelle-Angleterre, souvent pour n’en tirer qu’un bilan négatif ou un avertissement. Par exemple :

- Le 27 septembre 1962, Le Progrès du Saguenay publie un texte de Jean-Charles Claveau de Chicoutimi intitulé « La vie franco-américaine est-elle en voie de s’éteindre? ». À Plattsburgh, Claveau a constaté la disparition des homélies en français et de l’école franco-américaine. L’usage du français diminue malgré la proximité de la terre d’origine et la visite de touristes québécois. Claveau entrevoit la fin de la Franco-Américanie : « [s]ans doute une visite à Plattsburg [sic] par les beaux jours d’été présente un intérêt pour le villégiateur Canadien français, mais, si d’aventure, il va du côté de l’église St. Peter, il réalisera aussi que vie franco-américaine se meurt à vingt-trois milles seulement de la frontière du Québec ».

- Le 8 juin 1968, un supplément de La Presse pose à peu près la même question : « Y a-t-il encore des Franco-Américains? ». Les propos d’un Lamoureux de Lowell pour qui « la franco-américanie ça n’existe plus » cadrent l’article. Il n’est plus réellement question de communautés. Le militant Antoine Clément, anciennement de L’Étoile de Lowell, « est seul »; il dénonce le clergé qui a abandonné la langue française. Parmi les irréductibles, nous trouvons aussi le professeur Roger Lacerte, qui fondera une librairie à saveur francophone à Manchester.

- Le 5 décembre 1970, c’est au tour du Droit de communiquer le pessimisme de la vieille élite de la survivance. Dans « Le Québec d’en bas… ou la fin d’un beau rêve en Nouvelle-Angleterre », Victor-Lévy Beaulieu partage le désarroi du curé Adrien Verrette et du rédacteur Wilfrid Beaulieu. « Les vieux patriotes », déclare l’auteur, doivent se tourner vers le Québec—ou simplement y retourner.

- Le 19 février 1987, Le Soleil met l’accent sur la disparition non seulement de la langue mais de la mémoire (« Le souvenir aussi finit par mourir »). L’article reprend les thèmes des reportages précédents.

- Le 25 juillet 1995, La Tribune présente « La lente agonie du ‘Petit Canada’ en Nouvelle-Angleterre : Un monument en forme de pierre tombale… » (qui reprend des articles parus plus tôt dans Le Nouvelliste). On fait ici référence au monument marquant l’ancien site du Petit Canada de Lowell, quartier détruit lors d’une période de renouvellement urbain. L’allusion à la pierre tombale n’est pas de tout hasard. On annonce encore la mort du fait franco-américain. Sur la même page, on lit, « Une librairie qui ne fait pas vraiment vivre son homme à Manchester ». Il est bien sûr question de Lacerte.

Et récemment :

- Le 4 juillet 2021, une date trop bien choisie, Radio-Canada nous donne « Les derniers Franco-Américains ». Des trois individus qui y sont présentés, deux habitent Montréal—c’est loin d’être une enquête en profondeur sur le terrain.

Admettons qu’au fil de ces soixante années, il y a eu une anglicisation et une absorption par le grand tout américain; la culture s’est transformée. Peut-être aurait-il été possible de mieux protéger le fait franco-américain (tel qu’il était) en s’affranchissant de la vision étroite et exclusiviste de certaines élites, qui ont préféré s’en tenir à une définition serrée plutôt que d’ouvrir la culture aux aspirations des jeunes. D’aucuns diront que ce processus de transformation, sinon une assimilation totale, est inévitable en sol étatsunien. Ce destin est généralement accepté des Québécois et des Québécoises, pour qui il ne semble y avoir qu’un récit possible, celui de déclin et de disparition.[2]

Paradoxe intéressant, dans les mêmes années, le gouvernement du Québec, loin de condamner les « Francos » à l’oubli ou à la disparition, s’y intéresse et leur verse un appui technique et financier. On leur découvre ainsi une nouvelle utilité. Si les journalistes et les chroniqueurs en font usage pour mettre en garde les francophones du Québec contre l’indifférence culturelle, le gouvernement se sert du fait franco-américain à des fins politiques et économiques. Alors que se désagrège l’espace canadien-français nord-américain, les gouvernements provinciaux successifs entreprennent un projet de reconstruction à des fins limitées : on cherche à faire rayonner l’État québécois et son influence.

Cette histoire gît en bonne partie dans les rapports annuels du Ministère des Affaires culturelles et des départements qui lui succèdent. Peu de temps après la création du Service du Canada français d’outre-frontières, soit en 1963, son directeur se rend aux États-Unis et donne une conférence à la Société historique franco-américaine à Boston. Le ministre Pierre Laporte s’y rend à son tour en novembre 1965. Ces visites, gestes symboliques, se succèdent, or, tout au long des années 1960, 1970 et 1980, le gouvernement du Québec accorde un appui tangible sous forme de subventions. Parmi les récipiendaires, remarquons Assumption College, le journal Le Travailleur de Worcester, l’Association des professeurs franco-américains de Manchester, la Fédération féminine franco-américaine, le Centre d’héritage franco-américain de Lewiston, le Centre de recherches folkloriques de l’Université du Maine, ainsi que des festivals à Lowell et à Manchester. Pour la plupart, ce sont des institutions qui représentent les piliers de la survivance et les projets des élites traditionnelles, quoiqu’on s’éloigne déjà des institutions religieuses.

La mission de rayonnement paraît explicitement dans le rapport départemental de 1973-1974 :

La Direction des Relations culturelles du Québec a la responsabilité de faire connaître la culture québécoise hors des frontières du Québec. Son principal champ d’opération visait d’abord la francophonie; que l’on pense aux relations avec la France, la Belgique et autres communautés françaises de l’Europe, ou que l’on envisage la coopération entreprise avec les minorités francophones des provinces canadiennes et les Franco-américains établis principalement en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane.

Le gouvernement de René Lévesque redouble dans cette direction avec « Opération Amérique », qui vise la promotion des études québécoises dans les collèges et les universités des États-Unis, par exemple en offrant des bourses aux membres de l’American Association of Teachers of French. Cet effort vise à contrer des mythes à propos du Québec et à mieux faire connaître les visées du gouvernement souverainiste.[3] L’asymétrie est évidente : il n’est pas question de mieux connaître les Franco-Américains et les Franco-Américaines, mais d’utiliser le trésor québécois pour rehausser l’image de la province à l’étranger.

Cet exercice de « soft power » à l’étranger n’est pas sans froisser le gouvernement des États-Unis. En 1984, le Département d’État doit avertir les responsables des affaires étrangères au Québec. On objecte aux relations transfrontalières « trop actives » mais surtout à la promotion d’un projet politique à l’étranger (La Presse, 26 mars 1984). Cela n’empêchera pas le Québec de consolider sa présence aux États-Unis par ses consulats et la distribution de subventions, même lors de périodes de gouvernance fédéraliste. L’appui à l’ActFANE (Action pour les Franco-Américains du Nord-Est) en est un exemple. Plus récemment, cette aide s’est traduite par une « Franco-Route » touristique passant par les divers centres franco-américains de la Nouvelle-Angleterre, un projet quelques fois repris et abandonné. En 2017, le Québec s’est affirmé lors du colloque Franconnexions à Burlington, où l’histoire des migrations canadiennes-françaises a servi de toile de fond à la conclusion d’une entente pour le prolongement de l’autoroute 35.

C’est dire que tout en étant présent dans la communauté franco-américaine, le gouvernement québécois n’est pas désintéressé et agit lui-même dans le cadre de l’état-nation. L’éducation qu’on fait à l’étranger par rapport au Québec n’a pas de pendant au nord de la frontière par rapport aux Franco-Américains et aux Franco-Américaines. Il n’est pas étonnant qu’on ait rejeté l’idée de la persistance minoritaire, que ce soit en terre québécoise ou ailleurs. Hors de la patrie, point de salut culturel ou linguistique, dirait-on.

Ou encore : on entend souvent que l’héritage canadien-français hors Québec relève de la folklorisation, comme si une culture de tradition francophone ne pouvait continuer à se développer, à évoluer, aux États-Unis. Lorsqu’il est question du réveillon de Noël ou d’une visite à la cabane à sucre au Québec, on parle de tradition; les festivals d’été à Montréal, ce sont les signes d’une culture vivante. Mais, si on traverse la frontière et on découvre les prestations de Bon Débarras à Fort Kent, les conférences du Centre franco-américain à Orono et le PoutineFest de Merrimack, alors soudain, selon certains observateurs, on tombe dans le folklore. Cette perspective en dit davantage sur la crainte du métissage culturel au Québec—surtout lorsque les traditions touchent à la bouillonnante casserole étatsunienne—que sur ce qui se passe réellement ailleurs.

Partout, il y a un besoin criant de cultiver une empathie envers les divers groupes minoritaires, francophones ou non, ce qu’on peut faire en explorant en profondeur les circonstances distinctes de ces communautés. Cette recherche de l’autre s’est rarement produite en ce qui concerne la vie franco-américaine. Certes, le problème a plusieurs fois été identifié. En 1990, dans L’Action nationale, le chercheur Pierre Anctil présentait un plaidoyer pour une meilleure (re)connaissance mutuelle dans « La Franco-Américanie et le Québec : une solidarité à réinventer ». Les cris du cœur ont, depuis, été nombreux. Ce printemps, un résident du Madawaska canadien lançait aux cassandres, « À un moment donné, holy crisse, arrêtez d’annoncer la mort du monde ». Or, ces voix ont presque toujours été celles des personnes en contexte minoritaire ou des chercheurs et chercheuses qui, plutôt que de rédiger des articles faciles et paresseux, se sont véritablement plongés dans ce monde.

Ce travail de reconnaissance visant à développer un véritable sentiment d’estime implique une démarche critique par rapport à la nation et au statut et à la dignité des groupes minoritaires en Amérique du Nord. Cette démarche requiert une volonté et des efforts soutenus. L’idée que les « Francos » sont morts ou voués à l’extinction exempte les Québécois et les Québécoises de s’en préoccuper ou de créer des liens. Il en est autant ainsi chez les minorités non francophones. Ce n’est pas sans peine que nous pourrons renverser l’inertie de plusieurs décennies, mais c’est un travail essentiel qui nous appelle.

Pour plus de renseignements

Outre les articles cités ci-haut, voir Louise Brouillet, « Les relations du Québec–États-Unis de 1976 à 1985 », L’Action nationale (1993), et Alexandre Couture Gagnon et Carol A. Chapelle, « Opération Amérique : Québec’s Soft Power Applied to French Language Teaching in the United States », American Review of Canadian Studies (2019). Le site web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec offre accès aux rapports du ministère des Affaires culturelles.

[1] Du côté du Québec, on soutient souvent que le monde franco-américain s’est transformé de manière considérable depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais remarquons à quel point le Québec a lui-même changé au cours de cette période. Avec le changement politique et social, son point de vue s’est déplacé. Nous ne pouvons nous attendre à ce que les francophonies minoritaires aient accompagné l’ancienne patrie dans sa rapide mutation; nous devons aussi jeter un regard critique sur l’évolution du discours des leaders québécois à l’égard des francophonies minoritaires.

[2] C’est la logique de l’état-nation qui doit tout absorber. Ce « tragique » destin des « Francos » se voit reflété dans l’espoir de la plupart des nationalistes que les communautés immigrantes au Québec se fondront rapidement dans le grand tout francophone québécois, perdant par le fait même leur caractère distinct.

[3] Dans les années 1970, du côté franco-américain, outre quelques exceptions, la génération plus âgée ne se reconnaît pas dans le processus d’émancipation « nationale » qui inspire la croisade souverainiste. Quant à eux, déçus de la dynamique au sein de leur communauté culturelle, les jeunes s’y identifient davantage. On croit à un prestige qui doit profiter à tous les groupes francophones d’Amérique du Nord avec l’indépendance du Québec.

Leave a Reply